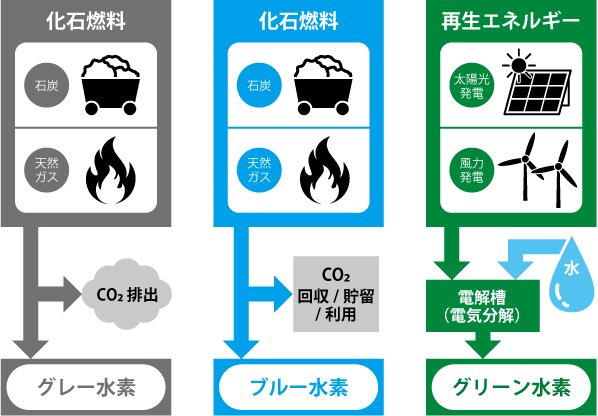

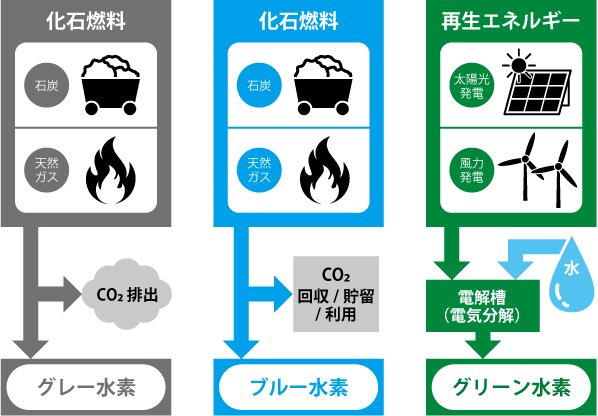

水素ガスは次世代エネルギーとして注目されており、その製造方法によって環境への負荷が大きく異なります(グレー水素、グリーン水素、ブルー水素)。

本アプリケーションでは、市販の水素ガスの同位体比を分析し、製造方法の推定が可能かを検証しました。

その結果、製品ごとに異なる分析値が得られたことから、安定同位体比分析を活用することで、水素ガスの製造方法を推定できる可能性が示されました。また、SDGsの達成およびカーボンニュートラルの実現に貢献する手法として期待されます。

安定同位体比分析とは?

元素の同位体(例:水素の

1Hと

2H)の比率を精密に測定する手法です。

物質の起源や生成過程を特定するのに用いられ、水素では製造方法(例:電気分解 vs. 化石燃料由来)の判別に活用されます。

一般的に水の電気分解では、軽い

1Hが優先的に水素ガスとして放出され、重い

2H(D)は水に残りやすいため、δD値

(※1)が低くなる傾向があります。下記は、水を電気分解して産生した水素ガスの安定同位体比分析を行った結果です。

水の電気分解による水素ガスのδD値変化

| 試料 |

元の水δD値(‰) |

電気分解水素(120min)(‰) |

電気分解水素(残液半分時)(‰) |

残水δD値(‰) |

| 超純水 |

-64.037 |

-699.766 |

-694.385 |

56.439 |

| 標準品480‰D |

476.796 |

-468.684 |

-459.008 |

674.392 |

電気分解から産出される水素ガスのδD値

(※1)は軽い(低い)値が検出されました。

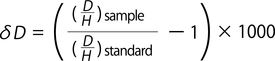

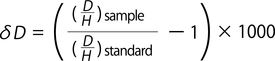

δD値

(※1)とは、水素の安定同位体である

1H(軽水素)と

2H(重水素、D)の比率を示す指標です。

標準物質(VSMOW

(※2)など)との相対差をパーミル(‰)

(※3)単位で表しδD値が高いほど

2Hが多く、低いほど

1Hが多いことを意味します。

日本の水道水の水素安定同位体比は、涌き水や標高の高い山水を除き、(-30~-60) ‰程度になります。

(※1) δD値:試料中の重水素(

2H)と軽水素(

1H)の同位体比を、標準試料(VSMOW)と比較して表した値

(※2) VSMOW(Vienna Standard Mean Ocean Water):ウィーン標準海水。国際的な水の安定同位体比の基準物質

(※3) パーミル(‰):千分率を表す単位で下記のように計算される

安定同位体比では、標準物質との比率の差を‰単位で示すことで微小な変化を表現する

それでは、市販の水素ガス(6N)を測定してみましょう。

| |

δD[VSMOW]‰ |

| メーカーA |

-75.373 |

| メーカーB |

-372.723 |

| メーカーC |

-724.178 |

このように、各社の安定同位体比δD値(‰)は異なり、製造方法や原材料によって値が大きく変化します。

メーカーCのδD値は電気分解由来の値に近く、水から電気分解で製造された可能性が高いと考えられます。

安定同位体比分析を行うことにより、製造方法の判別や品質の管理などにも利用が可能です。

昭光サイエンスでは、長年にわたり各種精度の高い安定同位体(D,

13C,

15N,

18O,

34S)の受託分析サービスを提供しております。

考古学、環境、食品、トレーサビリティ試験など様々な用途にご利用いただけます。

水素ガスの安定同位体比分析をはじめとする当社の技術は、SDGsの達成およびカーボンニュートラルの実現に貢献する分析手法の一環として、持続可能な未来に向けた取り組みを支えています。

安定同位体比分析サービスについての詳細は、こちら

(←水素ガスの起源を安定同位体比分析で判別)

(←水素ガスの起源を安定同位体比分析で判別)

【お問合せ先】

カスタマーサポートセンター

電話:045-913-6689

E-mail:info@shoko-sc.co.jp

お問い合わせフォームはこちら